Tout est microbe ?

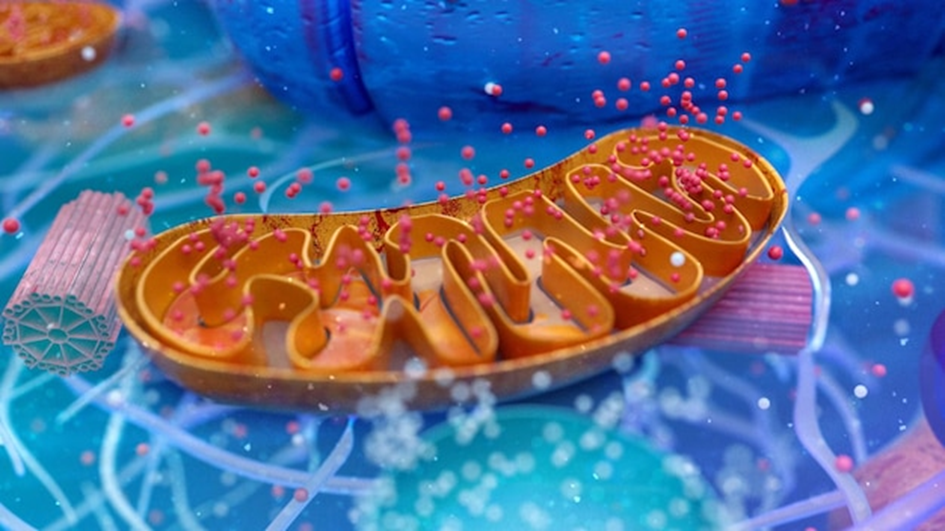

Nous, humains sommes finalement une synthèse microbienne. Nos cellules sont issues de bactéries. Sous la pression du milieu il y a quelques milliards d’années, une bactérie s’allie en intégrant une autre pour donner une cellule eucaryote, celle qui constitue les mammifères que nous sommes. Cette cellule eucaryote contient un noyau qui porte l’information mais aussi des mitochondries pour l’énergie. Ces petits organites permettant de faire une synthèse miraculeuse : produire de l’énergie utilisable par les cellules à partir de des nutriments que nous consommons et l’oxygène de l’air.

Nous sommes aussi en relations avec d’autres microorganismes. Ils sont hébergés sur nos tissus-barrières en particulier : le microbiote intestinal est celui qui est le mieux décrit. Son influence sur notre immunité et notre santé générale est la mieux connue. C’est une relation d’échange confraternelle, symbiotique. Nous les abritons, nous les protégeons, nous les nourrissons et ils fabriquent pour nous des substances bénéfiques

Lorsque la santé est harmonieuse, lorsqu’il n’y a pas de danger pour les cellules, toutes ces communautés microbiennes et nos cellules vivent en paix, commerçant, échangeant de façon sympathique chaleureuse et silencieuse.

Lorsqu’un danger survient et qu’il est trop puissant pour être jugulé par les moyens de notre organisme, comme je l’explique dans l’article,Sociétés en détresse : vers une compétition ou une coopération symbiotique ?, le mécanisme de défense stéréotypé de l’organisme est de crée de l’inflammation. Notre métabolisme se dérègle durablement si la perturbation n’est pas jugulée et ainsi nos relations avec nos microbes commensaux changent.

Quand les ressources deviennent rares, quand l’énergie vient à manquer et c’est ce qu’on appelle crise, c’est la crispation, le resserrement sur soi, la survie par l’égo, la disparition du « je suis parce que tu es ». Chaque groupe essaie de survivre aux dépens des autres. En cas de crise, nos relations avec nos microbes changent. Eux aussi se trouvent en situation de danger. Et dans ce sauve qui peut, il leur faut déployer des stratégies pour survivre parfois même aux dépens de l’organisme qui les abrite.

Au cours du cancer, pathologie survenant comme je l’explique dans les suites d’une crise énergétique Cancer : maladie génétique ou crise énergétique cellulaire ?, le métabolisme cellulaire est modifié, la population de microbes qui nous constitue change.

Dans ce contexte, les modifications du microbiote intestinal sont celles qui sont les mieux étudiées. Au cours des traitements, chimiothérapies en particulier, la population de microbe change encore. Certains peuvent proliférer en raison, parfois d’une immunodépression sévère. Les déséquilibres du terrain peuvent favoriser des réveils de certains virus latents , de populations de levures comme le Candida albicans, ou la proliférations de certaines bactéries qui sont responsables de symptômes inconfortables et qu’il faut parfois, dans l’urgence freiner par l’usage raisonné et temporaire d’anti infectieux car cela devient nécessaire, pendant que l’on met en place des mesures pour rééquilibrer le terrain.

Dans le contexte du cancer, le microbiote intra tumoral est moins connu. En effet, les nodules cancéreux ne contiennent pas que des cellules cancéreuses. Un cancer est un est un écosystème avec une mosaïque de cellules tumorales, une mosaïque de cellules immunitaires qui constitue parfois la majorité de la masse tumorale, des nerfs, des néovaisseaux et une population de microbes qui diffère selon le type de tumeur.

Certains de ces microbes peuvent devenir « complices » des cellules cancéreuses, réduire l’immunité anti-cancer, ou limiter l’effet de certains chimiothérapies anti-cancer. Le système immunitaire péritumoral notamment semble apparemment dysfonctionner, car il devient favorable aux cellules cancéreuses. Le métabolisme général également. Au cours du cancer, il apparaît une insulinorésistance, souvent responsable de l’amaigrissement, de la fonte musculaire, car certaines cellules « se ferment » au glucose qui est ainsi laissé à la disposition des cellules cancéreuses.

Des études commencent à démontrer que l’intérieur du corps lui-même n’est pas stérile comme on le pensait par le passé. Il existe des études sur le microbiote mammaire sain. Des microbes existeraient dans nos cerveaux malgré la barrière réputée infranchissable qui sépare le sang du système nerveux appelée barrière hémato encéphalique. C’est cette population évoluerait différemment en cas de crise, lorsque le terrain se modifie.

Et puis n’oublions pas dans les cellules, les mitochondries, organites dont l’ancêtre est bactérien, qui conservent un comportement similaire à celui de leurs parents de jadis dont elles partagent la sensibilité aux différents toxiques et dangers cellulaires, et antibiotiques. Même si elles résident à l’intérieur des cellules, les mitochondries sont très sensibles à de nombreux stresseurs et ce sont elles qui sonnent l’alarme en cas de danger, orchestrant la réponse inflammatoire pour la défense de l’organisme. Elles doivent être protégées car ce sont elles qui produisent, le carburant dont nos cellules peuvent se servir pour leurs tâches spécialisées et quotidiennes. Leur fonctionnement se modifie au cours de toute inflammation chronique, et au cours du cancer comme je le décrit dans mon livre «Cancer : maladie génétique ou crise énergétique cellulaire ?».

Microbiote des tissus barrières, microbiote intratumoral (et même la mitochondrie), tout cela constitue l’oncobiote.

La tendance actuelle qui incite à repositionner dans un usage au long cours des anti-« bio »tiques n’ayant pas franchi l’étape des études cliniques est -elle justifiée ?

Certains antibiotiques sont d’ores et déjà utilisés comme anti-cancéreux. Cependant, ils ont subi la course de haies que sont les essais cliniques. La doxorubicine, par exemple est un antibiotique issu d’une bactérie Streptomyces. Cette molécule est bien connue en cancérologie pour son usage dans le traitement d’induction de nombreuses pathologies, cancer du sein, estomac, hémopathies malignes…etc. Il en existe d’autres comme la bléomycine, mytomycine…etc

Pour ces derniers, les études ont permis d’en apprécier la toxicité immédiate et à long terme, que nous connaissons et qui est documentée en France par l’ANSM.

La majorité des antibiotiques, compte tenu de leur mode d’action peut ralentir les cellules cancéreuses présentes dans une boite de pétri car celles-ci ne sont pas entourées de leur microenvironnement protecteur. Elles ne sont pas non plus dans un organisme, méga écosystème qui a la capacité d’épurer les xénobiotiques (substances étrangères) que nous absorbons grâce à son système de détoxification.

La pénicilline par exemple, vieil antibiotique découvert en 1920 par Fleming, a une action anti proliférative in vitro sur les cellules cancéreuses.

Le chloramphénicol, antibiotique retiré du marché, est également un excellent anti proliférant in vitro. Il a tenté d’être repositionné dans le traitement des leucémies aigues avant d’être définitivement retiré du marché du fait de sa toxicité, chute extrême des globules blancs (agranulocytose) et induction de cancers secondaires.

D’autres antibiotiques n’ont pas encore réussi l’épreuve des essais cliniques et cependant sont déjà utilisés au long cours par certains, sans qu’aient été apprécies leurs effets sur le microbiote, sur le système immunitaire et sur la réponse tumorale elle-même et la survie globale au cours d’essais cliniques dûment menés.

Les antibiotiques dans leur sens générique, qu’ils soient antibactériens, anti fungiques, anti parasitaires, antiviraux inhibent un élément qui est essential à la vie du microorganisme cible.

Ils peuvent agir sur la synthèse protéiques (tetracyclines, amphenicols, macrolides, aminoglycosides) la synthèse membranaire, (glycopeptides, carbapenems, lipopeptides) sur la synthèse de l’ADN ou ARN (azoles, fluoroquinolones, ansamycin, aipiarmycin), par exemple.

Ils ne peuvent pas, du fait de ces mécanismes d’action être sans retentissement sur notre propre fonctionnement cellulaire et nos mitochondries. Par exemple ceux qui bloquent le fonctionnement de l’ADN peuvent freiner la reproduction des mitochondries limitant la production d’énergie cellulaire et la réparation de l’organisme.

Les benzimidazoles incluant le fenbendazole très populaire actuellement, inhibent les microtubules. Ces microtubules interviennent dans la division cellulaire. La vincristine, anti cancéreux issu de la Pervenche de Madagascar, inhibe également ces microtubules mais sur un site différent de celui touché par le fenbendazole. La toxicité de la première est hématologique et neurologique notamment. Il est connu que les benzimidazoles peuvent perturber le fonctionnement des microtubules humains interférant avec la division cellulaire, notamment dans des populations cellulaires qui se divisent rapidement comme les cellules immunitaires provoquant une immunosuppression. Chez l’animal des neutropénies ont été décrites. Et des cas de toxicité hépatique rapportés.

Des études préliminaires sont souhaitables pour confirmer le potentiel d’efficacité et tolérance de ces antibiotiques avant leur repositionnement en cancérologie.

Avec cet usage continu d’antibiotiques, on n’est pas non plus à l’abri d’une sélection de certaines populations microbiennes résistantes aux dépens de celles qui sont les plus sensibles à leur action toxique. Cela peut poser des problèmes écologiques.

Et au-delà de l’efficacité, des effets secondaires immédiat, du risque de résistance microbienne, la question de la possibilité de promotion des cancers doit également être répondue : une étude cas-témoin publiée en 2023 dans le Journal Clinical Oncology portant sur une population de 111 828 patients appariés avec le même nombre de personnes-contrôles soit 223656 personnes au total, conclut qu’elle soutient l’hypothèse qu’une consommation d’antibiotique est associée au risque de développer un cancer.

La question a déjà été soulevée pour le cancer du côlon par plusieurs études indépendantes. Cependant le mécanisme de cancérogénèse est encore incertain.

En médecine, n’apprenons-nous pas le « primum non nocere » ? Ne devons-nous pas attendre des études plus poussées avant de proposer de traiter des malades atteints de cancer avec ces antibiotiques non évalués ?

Bibiographie

Sinha G. Tumors can teem with microbes. But what are they doing there? Science. 2022 Nov 18;378(6621):693-694.

Hu F, Wu Y, Liu C, Zhu Y, Ye S, Xi Y, Cui W, Bu S. Penicillin disrupts mitochondrial function and induces autophagy in colorectal cancer cell lines. Oncol Lett. 2021 Oct;22(4):691.

Gabriel Pagé. « Etude du microbiote intratumoral et son effet sur la survie à long terme des individus atteints de cancer du sein. 2020 Université de Montréal. Canada. Faculté de médecine.

Banerjee A, Dahiya M, Anand MT, Kumar S. Inhibition of proliferation of cervical and leukemic cancer cells by penicillin G. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(3):2127-30.

Adamson RH, Seiber SM. Chemically induced leukemia in humans. Environ Health Perspect. 1981 Jun;39:93-103.

Lubran MM. Hematologic side effects of drugs. Ann Clin Lab Sci. 1989 Mar-Apr;19(2):114-21.

Cray C, Altman NH. An Update on the Biologic Effects of Fenbendazole. Comp Med. 2022 Aug 1;72(4):215-219.

Lacey E. Mode of action of benzimidazoles. Parasitol Today. 1990 Apr;6(4):112-5.

Roderburg, C., Loosen, S.H., Joerdens, M.S. et al. Antibiotic therapy is associated with an increased incidence of cancer. J Cancer Res Clin Oncol 149, 1285–1293 (2023).

Nelson B, Wiles A. A growing link between antibiotics and colon cancer: Independent studies point to an association between antibiotic usage and proximal colon cancer, but a potential mechanism remains elusive: Independent studies point to an association between antibiotic usage and proximal colon cancer, but a potential mechanism remains elusive. Cancer Cytopathol. 2022 May;130(5):318-319.